中国发明协会推荐参选最美科技工作者:李吉

李吉

成都航空职业技术学院

航空装备制造产业学院副院长

推荐领域:■面向经济主战场 ■面向国家重大需求 ■社会服务

学习工作经历

2012年2月至今在成都航空职业技术学院担任专任课教师、航空装备制造产业学院副院长

2018年7月-2019年7月在茂县富顺镇唱斗村担任驻村工作队

2017年3月-2018年3月在北京航空航天大学挂职锻炼,担任教育培训中心项目总监

2011年4月-2012年2月在西门子工业软件PDS公司担任高级工程师

2008年4月-2011年3月在航空工业成都飞机工业(集团)有限公司担任工艺员

2007年8月-2008年3月在四川新筑路桥(集团)公司担任设计员

2006年7月-2007年7月在重庆长安福特马自达汽车有限公司技术开发中心担任产品设计工程师

主要事迹

1.坚定教书育人理想信念,在教学科研岗位快速成长,成功探索出高职院校师生教学科研团队发展模式

在企业工作5年后,我于2012年加入成都航空职业技术学院,成为名副其实的“双师型”教师。2014年,获评“优秀教师”,2015年获得“全国职业院校信息化教学设计大赛二等奖”,2016年当选为全国飞行器制造技术专业教学指导委员会委员兼秘书长,2017年赴北京航空航天大学挂职锻炼,2018年受学校派遣到四川省阿坝州茂县担任扶贫干部,现任成都航空职业技术学院航空装备制造产业学院副院长。

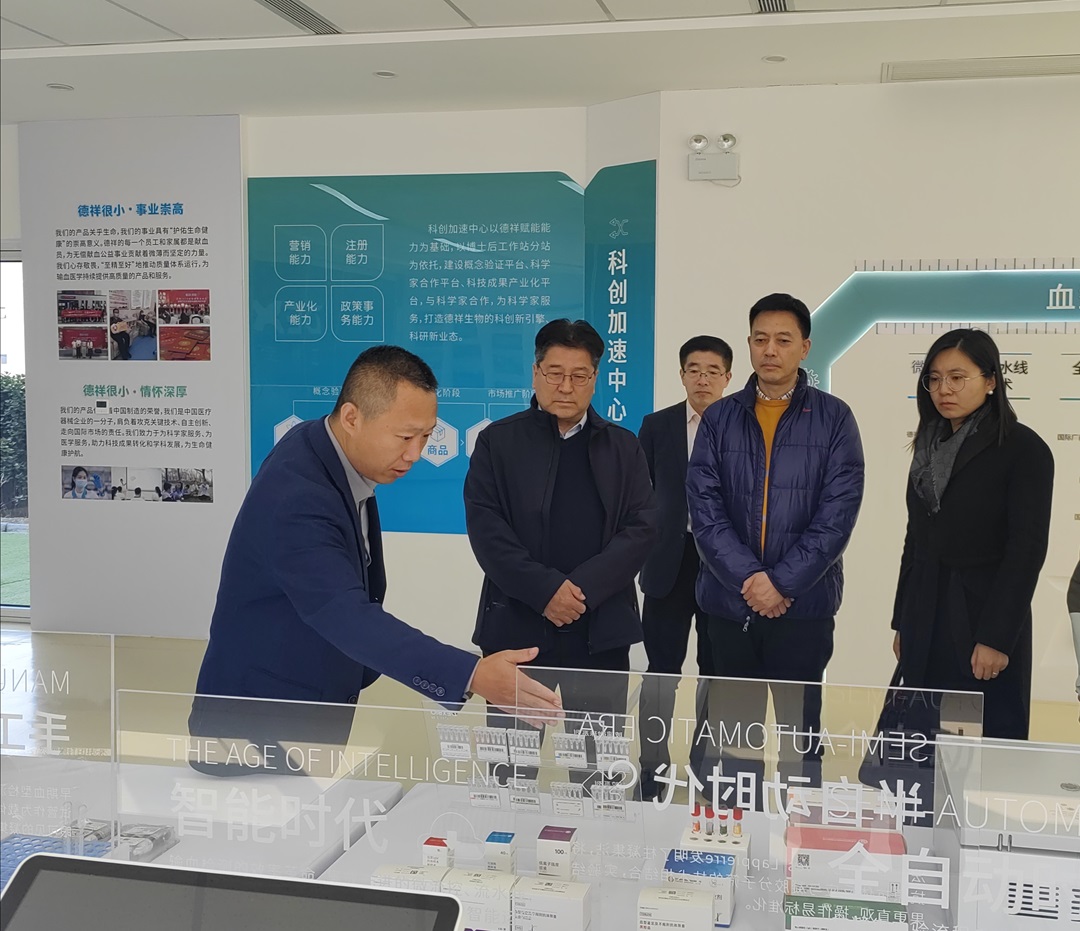

(点击图片观看视频)

2014年成立“C3技术”课外兴趣小组,2015年发展成为“C3技术助教团队”,2018年注册成为学校专业社团“C3技术协会”,到现在每年培养百余名学生,逐渐突破高职院校2.5年的常规在校学习难以达到专业技术成熟度问题,形成了自我培养、协作发展、梯队成长的学生团队。以“C3技术协会”为基础,常年有30余名学生参与到创新创业项目、科技竞赛项目、教改项目、纵向横向科研项目中。主持主研完成省级教改课题3项,省部级科研项目4项,发表SCI、核心论文5篇,获得发明专利授权5项,指导学生参加“互联网+”“挑战杯”“机械创新设计”“未来飞行器设计”等竞赛获得省级以上奖项十余项,师生团队全面参与到“航空科普教育”“航空生态牧场”等扶贫项目中,实现了思政教育与专业教育的完美结合。

2.深入扶贫一线,将航空科普教育与智慧放牧技术带到高原藏区

2018年,我受学校派遣到四川省阿坝州茂县唱斗村担任驻村工作队队员,开展脱贫攻坚工作。通过深入基层考察调研发现,阿坝州优质师资与教育资源缺失情况非常严重,是贫困地区相较于城市最薄弱、最难突破的鸿沟。为破解这一难题,在学校的大力支持下,我牵头组织实施了“航空科创教育”项目,成功构建了“航空科普教育体系”,建立9个航空科普基地学校,开发了系列课程、教具和资源,培训近40所学校的上百名教师,组织开展“苍穹杯”、“未来飞行器设计”、“方程式飞机”设计与飞行等科技创新大赛,辐射惠及近10万名师生。

2018年也是扶贫工作的攻坚时期,产业发展面临“因地制宜”、“人才缺失”、“条件资源制约”、“时间周期长”等种种困难。通过13次跋涉,我逐渐摸清了村上的地理、气候、产业及资源条件,提出了“航空生态牧场”科技扶贫项目。在“成都航院-唱斗村产业扶贫基金”(2018年)、“航空生态牧场”项目(2019年)、四川省科技厅产业扶贫项目(2019年)、四川省科技厅重点研发项目(2020年)等项目支持下,我带领师生科研团队,将传感技术、通信技术、无人机设计与飞行技术应用于畜牧养殖和管理。2020年,项目团队成功研发了长航时、可穿戴式“项圈-耳标”监测设备,实现对牦牛定位追踪和生理体征监测;开发了“高原山地放牧无人机”和北斗通信基站,解决低成本“畜-机”通信难题;“高原山地放牧无人机”与北斗短报文技术结合,实现远距离、低成本飞行控制。通过艰辛的放牧实验,团队成功建立了一整套适用于高原藏区的智慧放牧设备、技术和方法,成功解决了自然放牧条件下牛羊丢失损耗问题,为养殖溯源与生态价值打造提供技术和数据支撑,改变了高原藏区千百年来的艰辛放牧生活。牦牛养殖是高原藏区的第一大产业(仅以四川、西藏、青海测算,牦牛存栏量超1700万头),本技术有望带来千亿规模的增值并颠覆放牧养殖行业传统技术。

2020年,学校“航空科创教育”与“航空生态牧场”项目入选全国教育扶贫典型案例。

感人故事

1.突破人才与资源困局,打造航空特色科普教育品牌。

从2018年9月开始,“上午下村、下午上课”的节奏一直没有停止,“哇喔”纸飞机撬动了孩子们的心弦,伴随着孩子们的好奇和期待,航空科创兴趣班在茂县凤仪镇小学和茂县中学慢慢起步。我一边指导团队开发课程、教具、资源,一边带领支教学生开展航空科创兴趣班教学工作,同时指导本土师资参与相关教学工作。从飞机模型制作到航模试飞,再到电脑三维设计,经过两年的完整教学,航空科创兴趣班模式逐渐成形,得到学生和家长的热爱和肯定。2019年8月,“航空STEAM科创师资培训”开启了专业化培养航空科创师资的序幕,实习生支教活动逐渐推开,实施航空科创兴趣班项目的学校从2所逐渐增加到13所,整个教育扶贫项目蓬勃发展起来。到2020年7月第二届“苍穹杯”航空科创比赛升级为州级比赛项目,成为阿坝州特色教育品牌。指导茂县中学的“‘超越梦想一起飞’航模制作科技实践活动”项目获得第35届四川省青少年科技创新大赛一等奖,指导凤仪镇小学申报的“阿坝州民族地区航空科普基地”获评2020年四川省科普基地。2021年3月,近40所中小学的近50名教师参加第二届“航空STEAM科创师资培训”,航空特色科普教育从扶贫一线进入到大城市。“航空科普教育”项目成为阿坝州内科普教育第一品牌,并逐渐向大城市扩展,辐射近40所中小学,师生近10万人,民族地区拥有了大城市一样的优质科普教育资源!

2.聚焦高原藏区产业发展需求,科研创新推动生态养殖产业发展。

2018年10月3日开启了我的第一次产业调研,在村民罗云洪的带领下,我们从斗子组进入了大山,在雨雾中穿越丛林,查看草地资源和林地资源。一个往返就是跋涉一整天,就是几十个跟斗,还有不知从哪里钻出来的蚂蟥!2018年到2019年,这样的跋涉一共有13次,周边的村民都知道有个李老师爱爬山!

2019年4月,指导贫困户吴万全探索“航空生态牧场”养殖模式,给牛装定位项圈,使用手机远程放牧管理。2020年3月,“高原山地无人机放牧系统开发”项目获批四川省科技厅重点项目,通过科研创新突破智慧牧业领域的瓶颈问题得到广泛认可。2020年12月,在经历多次实验失败后,团队通过马驮人背的方式将自主开发的“北斗通信基站”架设在了海拔4000米的松坪沟易理河牧场山顶,设备成功运转起来,牦牛身上的项圈传回了持续的定位数据,网友称颂的“黑科技养牛”技术在牧场实验中获得成功!2021年2月,“航空生态牧场”养殖的牦牛进行了首次网上销售,均价达到50元/斤(高出当地市场价10元),得到消费者和网友的广泛好评,相关宣传的阅读量超千万,视频点击量超百万。由于项目瞄准高原藏区放牧养殖的痛点和瓶颈,推广前景巨大,对高原藏区产业发展意义重大,受到当地农牧民的追捧,2021年3月,阿坝州马尔康县农牧民曲基给学校校长信箱发来帮助申请,邀请团队到他家乡开展“航空生态牧场”项目和科研试验。

项目在茂县富顺镇唱斗村牧场、茂县松坪沟易利河牧场、松潘县安红乡纳坡村牧场和马尔康市国营牧场试点应用与推广。在首个试点牧场,牧民可以在家里用手机APP实时监控牦牛位置和生理体征,劳动强度降低90%;可以精准找牛,牦牛损失率从原来的10%降为0;持续监测的生理体征数据形成牦牛养殖“健康报告”,牦牛肉销售价格提升30%。当前试点和推广应用的牧场总共有4万头牦牛,预期产生经济效益近1亿元。

中国发明协会推荐参选最美科技工作者:李吉

2021-08-20 00:00

李吉

成都航空职业技术学院

航空装备制造产业学院副院长

推荐领域:■面向经济主战场 ■面向国家重大需求 ■社会服务

学习工作经历

2012年2月至今在成都航空职业技术学院担任专任课教师、航空装备制造产业学院副院长

2018年7月-2019年7月在茂县富顺镇唱斗村担任驻村工作队

2017年3月-2018年3月在北京航空航天大学挂职锻炼,担任教育培训中心项目总监

2011年4月-2012年2月在西门子工业软件PDS公司担任高级工程师

2008年4月-2011年3月在航空工业成都飞机工业(集团)有限公司担任工艺员

2007年8月-2008年3月在四川新筑路桥(集团)公司担任设计员

2006年7月-2007年7月在重庆长安福特马自达汽车有限公司技术开发中心担任产品设计工程师

主要事迹

1.坚定教书育人理想信念,在教学科研岗位快速成长,成功探索出高职院校师生教学科研团队发展模式

在企业工作5年后,我于2012年加入成都航空职业技术学院,成为名副其实的“双师型”教师。2014年,获评“优秀教师”,2015年获得“全国职业院校信息化教学设计大赛二等奖”,2016年当选为全国飞行器制造技术专业教学指导委员会委员兼秘书长,2017年赴北京航空航天大学挂职锻炼,2018年受学校派遣到四川省阿坝州茂县担任扶贫干部,现任成都航空职业技术学院航空装备制造产业学院副院长。

(点击图片观看视频)

2014年成立“C3技术”课外兴趣小组,2015年发展成为“C3技术助教团队”,2018年注册成为学校专业社团“C3技术协会”,到现在每年培养百余名学生,逐渐突破高职院校2.5年的常规在校学习难以达到专业技术成熟度问题,形成了自我培养、协作发展、梯队成长的学生团队。以“C3技术协会”为基础,常年有30余名学生参与到创新创业项目、科技竞赛项目、教改项目、纵向横向科研项目中。主持主研完成省级教改课题3项,省部级科研项目4项,发表SCI、核心论文5篇,获得发明专利授权5项,指导学生参加“互联网+”“挑战杯”“机械创新设计”“未来飞行器设计”等竞赛获得省级以上奖项十余项,师生团队全面参与到“航空科普教育”“航空生态牧场”等扶贫项目中,实现了思政教育与专业教育的完美结合。

2.深入扶贫一线,将航空科普教育与智慧放牧技术带到高原藏区

2018年,我受学校派遣到四川省阿坝州茂县唱斗村担任驻村工作队队员,开展脱贫攻坚工作。通过深入基层考察调研发现,阿坝州优质师资与教育资源缺失情况非常严重,是贫困地区相较于城市最薄弱、最难突破的鸿沟。为破解这一难题,在学校的大力支持下,我牵头组织实施了“航空科创教育”项目,成功构建了“航空科普教育体系”,建立9个航空科普基地学校,开发了系列课程、教具和资源,培训近40所学校的上百名教师,组织开展“苍穹杯”、“未来飞行器设计”、“方程式飞机”设计与飞行等科技创新大赛,辐射惠及近10万名师生。

2018年也是扶贫工作的攻坚时期,产业发展面临“因地制宜”、“人才缺失”、“条件资源制约”、“时间周期长”等种种困难。通过13次跋涉,我逐渐摸清了村上的地理、气候、产业及资源条件,提出了“航空生态牧场”科技扶贫项目。在“成都航院-唱斗村产业扶贫基金”(2018年)、“航空生态牧场”项目(2019年)、四川省科技厅产业扶贫项目(2019年)、四川省科技厅重点研发项目(2020年)等项目支持下,我带领师生科研团队,将传感技术、通信技术、无人机设计与飞行技术应用于畜牧养殖和管理。2020年,项目团队成功研发了长航时、可穿戴式“项圈-耳标”监测设备,实现对牦牛定位追踪和生理体征监测;开发了“高原山地放牧无人机”和北斗通信基站,解决低成本“畜-机”通信难题;“高原山地放牧无人机”与北斗短报文技术结合,实现远距离、低成本飞行控制。通过艰辛的放牧实验,团队成功建立了一整套适用于高原藏区的智慧放牧设备、技术和方法,成功解决了自然放牧条件下牛羊丢失损耗问题,为养殖溯源与生态价值打造提供技术和数据支撑,改变了高原藏区千百年来的艰辛放牧生活。牦牛养殖是高原藏区的第一大产业(仅以四川、西藏、青海测算,牦牛存栏量超1700万头),本技术有望带来千亿规模的增值并颠覆放牧养殖行业传统技术。

2020年,学校“航空科创教育”与“航空生态牧场”项目入选全国教育扶贫典型案例。

感人故事

1.突破人才与资源困局,打造航空特色科普教育品牌。

从2018年9月开始,“上午下村、下午上课”的节奏一直没有停止,“哇喔”纸飞机撬动了孩子们的心弦,伴随着孩子们的好奇和期待,航空科创兴趣班在茂县凤仪镇小学和茂县中学慢慢起步。我一边指导团队开发课程、教具、资源,一边带领支教学生开展航空科创兴趣班教学工作,同时指导本土师资参与相关教学工作。从飞机模型制作到航模试飞,再到电脑三维设计,经过两年的完整教学,航空科创兴趣班模式逐渐成形,得到学生和家长的热爱和肯定。2019年8月,“航空STEAM科创师资培训”开启了专业化培养航空科创师资的序幕,实习生支教活动逐渐推开,实施航空科创兴趣班项目的学校从2所逐渐增加到13所,整个教育扶贫项目蓬勃发展起来。到2020年7月第二届“苍穹杯”航空科创比赛升级为州级比赛项目,成为阿坝州特色教育品牌。指导茂县中学的“‘超越梦想一起飞’航模制作科技实践活动”项目获得第35届四川省青少年科技创新大赛一等奖,指导凤仪镇小学申报的“阿坝州民族地区航空科普基地”获评2020年四川省科普基地。2021年3月,近40所中小学的近50名教师参加第二届“航空STEAM科创师资培训”,航空特色科普教育从扶贫一线进入到大城市。“航空科普教育”项目成为阿坝州内科普教育第一品牌,并逐渐向大城市扩展,辐射近40所中小学,师生近10万人,民族地区拥有了大城市一样的优质科普教育资源!

2.聚焦高原藏区产业发展需求,科研创新推动生态养殖产业发展。

2018年10月3日开启了我的第一次产业调研,在村民罗云洪的带领下,我们从斗子组进入了大山,在雨雾中穿越丛林,查看草地资源和林地资源。一个往返就是跋涉一整天,就是几十个跟斗,还有不知从哪里钻出来的蚂蟥!2018年到2019年,这样的跋涉一共有13次,周边的村民都知道有个李老师爱爬山!

2019年4月,指导贫困户吴万全探索“航空生态牧场”养殖模式,给牛装定位项圈,使用手机远程放牧管理。2020年3月,“高原山地无人机放牧系统开发”项目获批四川省科技厅重点项目,通过科研创新突破智慧牧业领域的瓶颈问题得到广泛认可。2020年12月,在经历多次实验失败后,团队通过马驮人背的方式将自主开发的“北斗通信基站”架设在了海拔4000米的松坪沟易理河牧场山顶,设备成功运转起来,牦牛身上的项圈传回了持续的定位数据,网友称颂的“黑科技养牛”技术在牧场实验中获得成功!2021年2月,“航空生态牧场”养殖的牦牛进行了首次网上销售,均价达到50元/斤(高出当地市场价10元),得到消费者和网友的广泛好评,相关宣传的阅读量超千万,视频点击量超百万。由于项目瞄准高原藏区放牧养殖的痛点和瓶颈,推广前景巨大,对高原藏区产业发展意义重大,受到当地农牧民的追捧,2021年3月,阿坝州马尔康县农牧民曲基给学校校长信箱发来帮助申请,邀请团队到他家乡开展“航空生态牧场”项目和科研试验。

项目在茂县富顺镇唱斗村牧场、茂县松坪沟易利河牧场、松潘县安红乡纳坡村牧场和马尔康市国营牧场试点应用与推广。在首个试点牧场,牧民可以在家里用手机APP实时监控牦牛位置和生理体征,劳动强度降低90%;可以精准找牛,牦牛损失率从原来的10%降为0;持续监测的生理体征数据形成牦牛养殖“健康报告”,牦牛肉销售价格提升30%。当前试点和推广应用的牧场总共有4万头牦牛,预期产生经济效益近1亿元。